KAMIGURUMA |

/ 神車の紹介 |

|---|

成岩神社祭礼と神車

この神車は、半田市の成岩(ならわ)地区西組の山車です。

成岩神社の祭礼は、毎年4月の第2週の土・日に行われ、4台の豪華な山車(西組神車・東組旭車・南組南車・北村成車)が登場します。成岩地区は半田市の南部に位置し、市内で最も人口の集中している地域ですが、中でも、この神車の氏子の住む地域は、名鉄青山駅を中心に、近年市街化が進み、1万人に近い人口を擁しています。

神車(かみぐるま)の名の由来は定かではありませんが、かつてこの地域が神戸(ごうど)と呼ばれていたことから、この「神」の一字をとって付けられたものと言われています。

町内曳き廻しでは,成岩神社への打ち込みに先立ち,南北から各区の神楽・山車が善六角に出合います.豪華な大幕と彫刻とともにその壮麗な光景は見るものを圧倒することでしょう。

山車行列は圧巻(曳き手の数と綱の長さは市内最大級)

半田市には31の山車組がありますが、神車は市内でも1・2を争う氏子の数を誇り、曳き手はおよそ5百人、山車を曳く綱の長さは2百メートルにも達します。曳き手には子ども達も多く、壮大な山車行列は圧巻です。

勇壮な曳き回し(動く姿は“疾風迅雷の如し”)

神車の特徴は、何と言っても勇壮な曳き回しにあります。威勢の良さは、他の追随を許しません。山車が動き出すと、風神・雷神が踊りだすように見えてくるのは不思議です。動く姿は、まさに“疾風迅雷の如し(しっぷうじんらいのごとし)”です。

美しい夜の山車運行(提灯に包まれ優雅に行く)

夜の神車は、昼とは一味違った優雅な姿に変身します。神光委員(しんこういいん)と呼ばれる提灯の専門集団がおよそ180個の提灯を手際よく山車に付けていきます。

夜の運行も、上から下まで提灯で飾りつけているのが、この山車の特徴ともなっており、提灯の間からは水引の龍と大幕の風神・雷神の姿がきらきらと輝いて見えます。

夜の帳(とばり)が下り、神社から下降し車庫に帰る時、この山車が最も美しく優雅に見える時でもあります。

神車の代表彫刻 |

/ 神車の代表彫刻 |

|---|

神車の代表彫刻

・壇箱「二十四孝 剡子」

・蹴込「大江山鬼退治」

・脇障子「烏天狗と仙人」

・前山蟇股「勧進帳」

・胴山蟇股「狐の嫁入り」

※以上、初代彫常作

・上山太平鰭「福寿吉祥果」

※有馬白匠要治

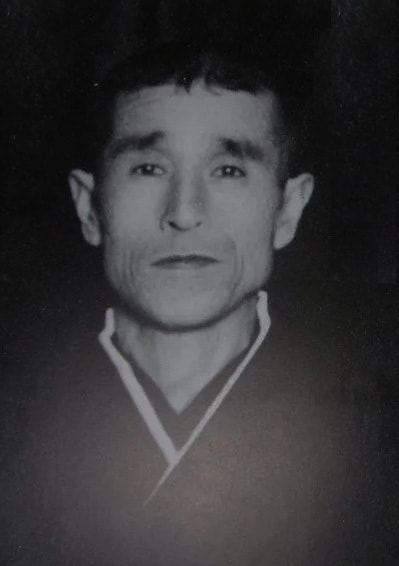

初代彫常

壇箱「二十四孝 剡子」と蹴込「大江山鬼退治」

檀箱と猫足

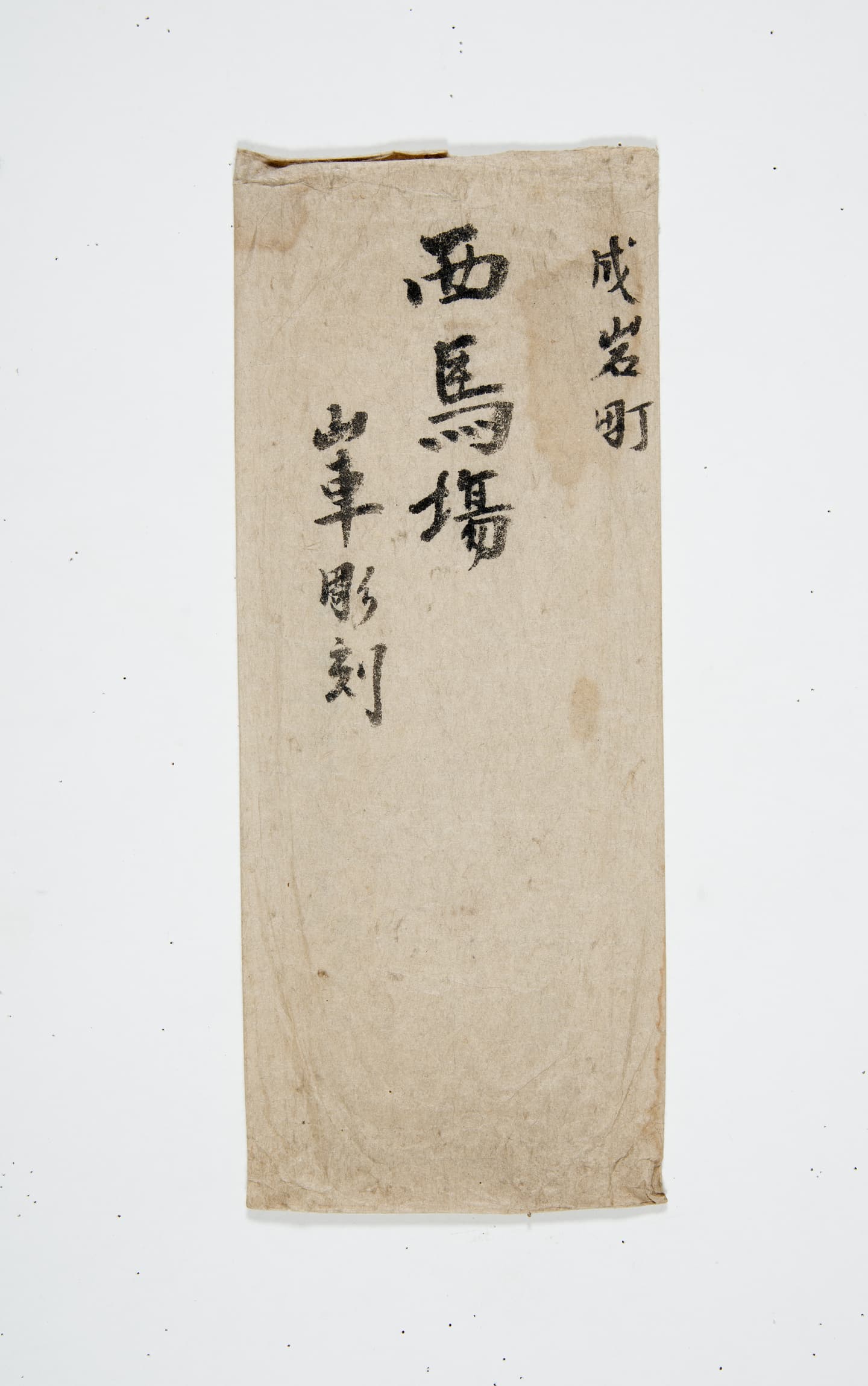

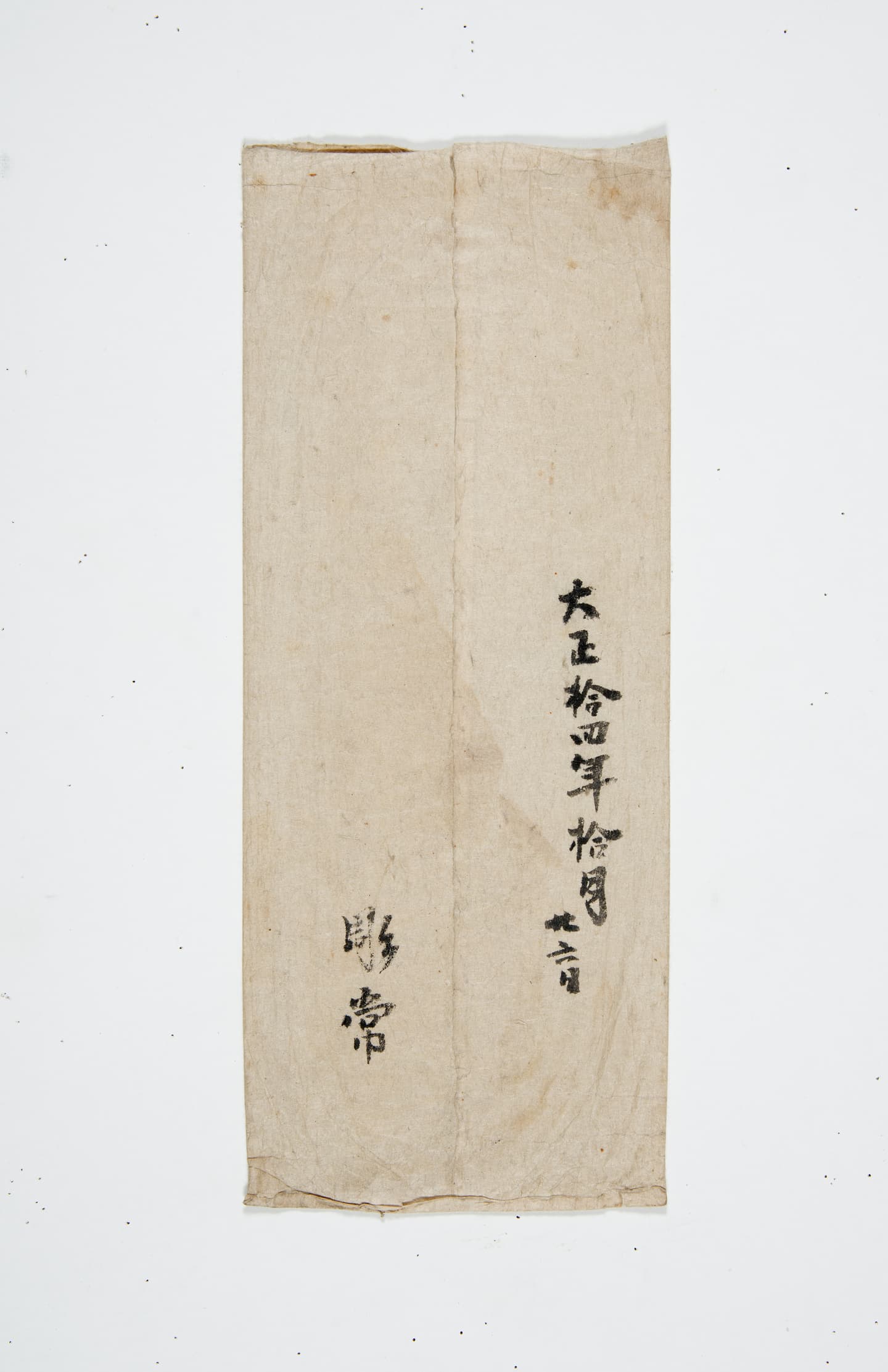

彫刻師:初代彫常「新美常次郎正池」氏の刻印

壇箱「二十四孝 剡子」

中国・元の時代、郭居敬(郭居業とも)が撰んだ24人の孝子のエピソード集です。ただ二十四孝子という思想はもっと古く、唐の時代にはほぼ同じ説話集が出来上がっていたとも。いずれにせよ孝という徳目を布教するため中国に古代から伝えられた教育説話ということができるでしょう。日本でも江戸時代には寺子屋の教科書として広く読まれました。

【剡子】(ぜんし、又は、えんし・たんし)中国古代・周の時代、剡子という若者が居りました。両親が眼病を患ったため心を痛め、その薬として鹿の乳がよいと聞き、鹿の皮を被って山に入りました。鹿に化け、その群れに紛れてその乳を採取しておりましたところ、猟師が本物の鹿と間違えて射ようとしました。剡子は慌てて皮を脱ぎ、事の次第を告げて自分を射ないよう懇願しました。猟師は驚くと共に、その孝の心に感じ入ったということです。

剡子のエピソードは人気があり、二十四孝図には必ずと言ってよいほど描かれます。鹿の皮をまとった剡子の姿と、その危機感がよいのでしょう。鹿の乳が眼病に効くというのも、いかがわしくて魅力的です。飯田町1丁目舞台の剡子図は画面に猟師が登場しませんが、剡子が弓矢で狙われた瞬間でしょうか、モンタージュ効果の緊迫感が漂います。

蹴込「大江山鬼退治」

京都府福知山市の大江山連峰には、「酒吞童子(しゅてんどうじ)」という鬼がすんでいたといいます。平安時代、都で財宝を盗み、姫をさらったとされ、人々に恐れられていました。帝から鬼退治を命ぜられた武勇名高い源頼光(みなもとのらいこう)たちは、大江山に分け入り酒吞童子に毒入りの酒を飲ませます。すると、酒呑童子は酔いつぶれて不気味な赤鬼の姿を現し、ついに首をはねられたといいます。今も大江山界わいには鬼退治ゆかりの場所が。京都と宮津を往来する街道にあった一軒の旅籠(はたご)、「鬼が茶屋」。客間には今も、江戸時代から伝わる7枚のふすま絵があります。茶屋の歴代の主人は、ふすま絵を旅人たちに見せ、鬼退治の絵物語を語り聞かせたといいます。

胴山蟇股「狐の嫁入り」

胴山蟇股「狐の嫁入り」

天気のいい日に雨が降るいわゆるお天気雨というものが「狐の嫁入り」と言われていますが、これは自然現象の一つと言われています。なぜお天気雨を「狐の嫁入り」と呼ぶかというと、日本人は狐が人を化かす生き物と考えられているからです。狐は神様や神様の使いと考えられており、狐を祀っている神社なども多くあります。そのため狐には不思議な力があると言い伝えられていて、晴れてるのに雨が降っている現象は、狐に化かされている気がするというところから狐の嫁入りと呼ぶようになったのが始まりです。さらに狐は神様の使いと呼ばれている事もあり、自然現象を操る能力があると考えられていました。それもありすごく天気が良いのに雨が降るということは狐が天気を操っていると考えられたそうです。

狐の嫁入りが縁起が良いといわれる理由

「狐の嫁入り」は狐が操っているとされ、不吉だと言われることもありますが、実は縁起がいいとされています。なかなか見ることができない珍しい自然現象だからという理由もありますが、他にも「狐の嫁入り」が縁起が良いとされる理由があるようです。次はその理由についてお伝えしていきます。

前山蟇股「勧進帳」と下絵

前山蟇股「勧進帳」と懸魚「松に鷹」

前山蟇股「勧進帳」

富樫左衛門の守る加賀国安宅ノ関を、東大寺勧進の山伏に身をやつした源義経主従が武蔵坊(むさしぼう)弁慶の知略で通過する物語。弁慶が白紙の巻物を勧進帳と称して読み上げ、番卒に見とがめられた義経を金剛杖(こんごうづえ)で打擲(ちょうちゃく)した機転によって虎口(ここう)を脱する。大筋は『安宅』とまったく同じだが、山伏の故実に関する富樫の質問を弁慶が鮮やかに切り抜ける「山伏問答」を講釈から取り入れ、計略のため主君を打ち据える弁慶の苦衷を富樫が察し、情けによって通してやるという構成にしたのが作劇上の特色。

勧進帳のあらすじ

鎌倉幕府将軍である兄・源頼朝に謀反の疑いをかけられた義経たちは、追われる身となり奥州へ向かっていた。道中の加賀国(※1)・安宅で、義経一行は自らを捕らえるための関所に行く手を阻まれる。義経は強力(※2)の姿、家来たちは山伏の姿に化けて関所を通ろうとするが、関守の富樫左衛門には山伏姿の義経たちを捕らえるよう命令が下されていた。そこで武蔵坊弁慶は機転を利かせて、焼失した東大寺を再建するため勧進(※3)を行っているのだと話す。すると富樫は、弁慶に勧進帳(※4)を読むよう命じるのだった。もちろん勧進帳など持っていない弁慶は、別の巻物を開くと、それを本物と見せかけて勧進帳の文言を暗唱してみせた。その後も一行は山伏を演じきり、関所を通る許しを得る。しかし、ふとしたことから強力が義経ではないかと疑われてしまった。緊迫した状況のなか、弁慶は義経をどこまでも強力として扱い、杖で打ち据える。それを見た富樫は、頼朝の命を破り、一行を通してやるのだった――。

脇障子「烏天狗と仙人」

名工彫常の手による彫刻群(正面からの顔が特に美しい)

半田が生んだ名工彫常(新美常次郎)の秀作・傑作がびっしり埋め込まれています。彫刻の題材は、御伽草子(おとぎぞうし)や歴史物などから多くとっています。

この山車は正面からの顔が特に美しく、壇箱「二十四孝 剡子」・脇障子「烏天狗と仙人」・蹴込「大江山鬼退治」・前山蟇股「勧進帳」など、表情豊かで親しみを感じさせる作品がバランス良く並び、見る人を引きつけます。

壇箱猫足の虎(逃げた虎を連れ戻す)

壇箱彫刻は、大正14年(1925年)に初代彫常の手によるものですが、このうち猫足(ねこあし)と呼ばれる部分には、小さくも見事な「2匹の龍と8頭の虎」が埋め込まれています。

この中の「1頭の虎」が平成15年の祭礼中に逃げて(欠損・紛失)しまいました。下絵も残っておらず、困り果てたあげく、山口県小郡在住の有馬白匠要治(ありまはくしょうようじ)師に連れ戻して(復元)もらうよう依頼しました。逃げた虎は、平成16年の祭礼時には、無事戻ってきました。

見事な出来栄えです。(向かって2頭目の虎です)師は、富山県井波を代表する名工南部白雲(なんぶはくうん)師の高弟で、独立後も建築彫刻家として社寺彫刻、欄間彫刻、仏像彫刻など様々な彫刻に挑み、彫刻の名流立川一門や彫常などの山車彫刻にも精通し、その卓越した技量を高く認められている「現代の名工」です。亀崎西組花王車、田中組神楽車、中切組力神車、下半田東組山王車、上半田南組福神車など半田の山車修復も数多く手がけておられます。

壇箱の彫刻(初代彫常の作品)

壇箱の猫足

上山太平鰭「福寿吉祥果」

※有馬白匠要治

彫刻師・有馬白匠要治師(山口県小郡の出身)

富山県井波を代表する名工南部白雲(師の下での10年間の修行を経て、独立後、建築彫刻家として社寺彫刻、欄間彫刻、仏像彫刻など様々な彫刻に挑み、建築彫刻の名流である諏訪の立川一門や半田出身の名工彫常などの山車彫刻にも精通している。神車には、平成16年に壇箱の猫足彫刻の復元(虎1頭)、平成24年に壇箱修復に1か月半、そして三度目となる平成28年には5月から12月までの長期にわたり滞在し、壇箱から前山・胴山・上山まで、神車有史以来初となる本格的な修復に尽力した。上山の後ろ大平鰭には同氏作の「福寿吉祥果(桃と柘榴)」が納められている。

有馬要治師

神車の幕 |

/ 神車の代表幕 |

|---|

神車の代表幕

大幕 緋羅紗地に風神と雷神の金・白金刺繍

水引 白灰羅紗地に波上に龍の金刺繍

追幕 緋羅紗地に龍上西王母の刺繍(第一装)

緋羅紗地に唐獅子牡丹の刺繍(第ニ装)

大幕『風神と雷神』(俵屋宗達筆風神雷神図を刺繍)

大幕には、京都建仁寺(けんにんじ)蔵の俵屋宗達(たわらやそうたつ)筆風神雷神図の刺繍が施されています。昭和56年に同寺の許可をいただき刺繍をしたものですが、現在では、神車のシンボルマークにもなっており、祭り衣装に刺繍する者も多くいます。なお、平成16年の祭礼からは、上山の四隅に風神・雷神の彫刻が加わり、さらにシンボル度が増しております。

山車行列は圧巻(曳き手の数と綱の長さは市内最大級)

半田市には31の山車組がありますが、神車は市内でも1・2を争う氏子の数を誇り、曳き手はおよそ5百人、山車を曳く綱の長さは2百メートルにも達します。曳き手には子ども達も多く、壮大な山車行列は圧巻です。

勇壮な曳き回し(動く姿は“疾風迅雷の如し”)

神車の特徴は、何と言っても勇壮な曳き回しにあります。威勢の良さは、他の追随を許しません。山車が動き出すと、風神・雷神が踊りだすように見えてくるのは不思議です。動く姿は、まさに“疾風迅雷の如し(しっぷうじんらいのごとし)”です。

美しい夜の山車運行(提灯に包まれ優雅に行く)

夜の神車は、昼とは一味違った優雅な姿に変身します。神光委員(しんこういいん)と呼ばれる提灯の専門集団がおよそ180個の提灯を手際よく山車に付けていきます。

夜の運行も、上から下まで提灯で飾りつけているのが、この山車の特徴ともなっており、提灯の間からは水引の龍と大幕の風神・雷神の姿がきらきらと輝いて見えます。

夜の帳(とばり)が下り、神社から下降し車庫に帰る時、この山車が最も美しく優雅に見える時でもあります。

大幕 雷神

大幕 風神

追幕 龍上西王母図(第一装)

西王母(せいおうぼ)は、中国伝説上の美しい「最高女神」で、「西」の崑崙山(こんろんさん)に住み、三千年に一度だけ花が咲き一個だけ実るという「不老長寿の桃」を持つ。

日本でも、古くは古墳時代の三角縁神獣鏡にも描かれており、青龍と白虎に乗り、八咫烏と九尾の狐などを従えた姿もある。西王母にまつわる伝説は多く、誕生日は三月三日で、「桃の節句」はこれに由来すると言われている。桃は「魔除け」の力を持つ、「長寿の象徴」である。

西王母は「吉祥図」として人気が高く、江戸から明治にかけて、狩野派や円山・四条派など多くの有名な絵師が描いている。

また、「西王母」をモチーフとした山車・屋台・鉾の例では、滋賀県大津祭曳山、熊本県八代妙見祭笠鉾、愛知県犬山祭車山等があるが、何れも「西王母人形」をシンボルとしたものである。

この図は、「不老長寿の桃を持つ西王母」が、瑞獣の「龍」の背中に乗り、瑞雲の中を行く姿を描いた吉祥の図である。龍上に「観音」や「西王母の娘・玉巵(ぎょくし)」を描いた絵は日本画でもしばしば登場するが、この西王母版といったものである。

西地区の「西」にも、神車の「神」にも通ずる高貴な西王母を主役に、水引幕のモチーフでもある龍を従者とした、シンボルに相応しいめでたい図である。

追幕 唐獅子牡丹の刺繍(第ニ装)

神車の代表幕

大幕:緋羅紗地に風神と雷神を金・白金刺繍

追幕:緋羅紗地に龍上西王母の刺繍(第一装)

追幕:緋羅紗地に唐獅子牡丹の刺繍(第ニ装)

水引:白灰色羅紗地に波上に龍の刺繍

水引

大見出しを入力します。

あのイーハトーヴォのすきとおった風、夏でも底に冷たさをもつ青いそら、うつくしい森で飾られたモリーオ市、郊外のぎらぎらひかる草の波。またそのなかでいっしょになったたくさんのひとたち、ファゼーロとロザーロ、羊飼のミーロや、顔の赤いこどもたち、地主のテーモ、山猫博士のボーガント・デストゥパーゴなど、